- L’ingresso del Teatro Ariston a Sanremo

Se il festival fosse un’invenzione yankee, magari a ‘Vegas’ o ‘L.A.’, probabilmente sarebbe stato un tema di investimento.

Tutti conosciamo l’abilità dello “Zio Sam”: profitto da ogni evento, occasione.

Lo ‘Showbiz’, d’altronde, l’hanno inventato loro.

Già mi vedo il ticker dell’attivo: “St.Re”. Già sento i pezzi grossi di Wall Street, mentre sussurrano tra loro: “Ferro azzurro ama Sanremo…” ; forse l’avrebbero addirittura quotato sul NASDAQ. Ma questa è solo pura divagazione, procediamo oltre.

Piuttosto, la domanda vera è: se l’avessero davvero fatto, da dove sarebbe scaturito il valore dell’investimento? E, a questa prima domanda, ne sarebbero sorte diverse altre.

Tanto per dire…

1) Che “shelf-life” avrebbe un investimento di questo tipo?

2) Quali settori dell’economia avrebbero beneficiato di questa operazione?

3) A quale “Style box” sarebbe stato assegnato? E in quale “dimensione”?

4) Quale profilo di investitore “retail” potrebbe esserne interessato?

Procediamo con ordine, dunque.

– La prima risposta – durata- potrebbe essere: lunghissimo termine. Per forza.

– Il guadagno sarebbe arrivato da svariate voci: il volume di raccolta delle aziende del settore marketing e pubblicità, innanzitutto. Così come da ricavi per vendita discografica; diritti di merchandising e immagine sugli artisti (ma non solo); commercializzazione e distribuzione del “prodotto Festival”; ricavi da parte delle aziende di servizi ed infrastrutture (tecniche soprattutto) impegnate nel business. E certamente tanto altro ancora.

Inoltre, la versione italiana, vede localizzato l’evento canoro a Sanremo dove ha sede anche uno storico casinò. Con tutti gli annessi e connessi.

La stessa cosa, quindi, potrebbe essere replicata negli USA.

Perciò, includendo le “case da gioco” come elemento di valore aggiunto, andrebbero considerati anche i profitti del settore “gaming”, o gioco d’azzardo. Gli Stati Uniti muovono montagne di miliardi di $ nel settore.

– Lo “Style box”, vista la natura del business di riferimento, potrebbe essere il segmento “Value”. Siete d’accordo?

– In termini di capitalizzazione (leggi pure dimensione) io propenderei per il settore “Large” o, tutt’al più, per il “Mid-cap”. Sempre sponda USA.

– Quanto alla tipologia dell’investitore retail, ragionando su larga scala, escluderei chi mostri un approccio speculativo. Includerei, invece, cassettisti; chi punta al “dividend yield”; chi lavora nel settore, con l’accesso ad offerte di stock-option, etc.

In ogni caso, trattandosi di un business circoscritto all’ambito dei consumi di servizi e beni “emozionali/voluttuari”, è prevedibile una ciclicità del settore. Con una certa volatilità, insomma. In tal caso, un “accumulo” nel tempo potrebbe ripagare con un premio extra sul risultato finale. O no?

Superate queste obiezioni ne resta, almeno, un’altra ancora. Ossia…

Qualcuno, giustamente, potrebbe chiedersi: e il bacino di utenza?

Tradotto in numeri, quale potrebbe essere -in volume di pubblico- il potenziale mercato? Facciamo un esempio su dati certi nostrani: nell’ultima serata –edizione 2017– si è registrata la punta più alta dell’ultimo decennio. Per cui, se in Italia –con circa 60 milioni di abitanti– uno share del 58% vale oltre 12 milioni di spettatori (tutti potenziali consumatori), negli USA –con oltre 250 mln di persone– la ‘platea’ sarebbe di diverse decine di milioni. Non proprio due gatti.

Il condizionale è di prammatica, ma parliamo pur sempre di un’enorme serbatoio. Gli americani, a questo punto, sentirebbero già il tintinnio delle monete che cascano, come da un Jackpot. Noi, invece?

Ogni investimento che si rispetti dovrebbe presentare un “track-record” temporale di una certa ampiezza. Serve per le statistiche ma, soprattutto, a verificarne l’andamento (anche efficienza) negli anni. Ovviamente, serve anche a desumere i “top & bottom” conseguiti; cioè: i picchi ed i tonfi.

Nel caso di Sanremo, il massimo storico ci fu nell’edizione 1987: quattro epiche serate, con un ascolto medio di quasi il 69%, pari ad oltre 16 milioni.

Il flop è più recente: maturato nell’edizione 2008. Il risultato finale fu un disastroso 36% tirato a forza: appena 6,8 milioni di spettatori.

Lo “staff gestionale”, e la RAI, a quel punto furono costretti a riscriverne format e budget, inserendo il criterio di direzione artistica pluriennale.

I risultati, infatti, non hanno tardato ad arrivare: sia sugli ascolti che sui ritorni economici. Anche sul brand “Sanremo nel mondo”: un mainstream molto richiesto e riconosciuto.

Nel lasso di tempo (1987-2017) di trent’anni, oltre ad ottenere minimo e massimo storico, se n’è ricavato anche un altro dato essenziale: il “Benchmark” di riferimento;

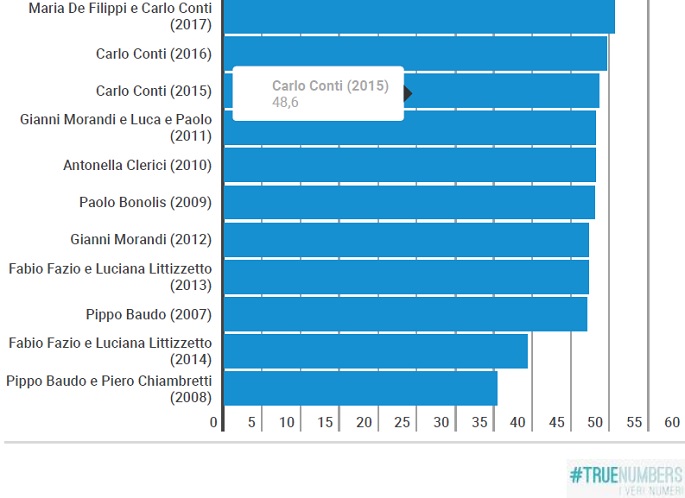

leggi il grafico in basso.

- Dati Auditel ultime 10 edizioni

Ogni buon attivo finanziario ha il suo parametro di confronto; nel caso di Sanremo, il benchmark, è Carlo Conti. Ossia, la media di ascolti maturata (durante il triennio 2015-2017) nelle tre edizioni –in costante crescita– dirette “dall‘Otello del tubo catodico”, come mi piace maliziosamente definirlo. Stiamo parlando di una media triennale di quasi il 50% di ascolti: 13 mln. Dato abbastanza buono da identificarlo come: l’obiettivo da battere.

Nel 2018, questo parametro medio, per la prima volta è stato “replicato”.

La media ascolti, nell’edizione appena conclusa, è stata di circa del 52,3% –pari a 11 milioni di spettatori medi a serata– miglior risultato da 13 anni ad oggi.

Ma non ci sono solo gli ascolti a rendere interessante l’esperienza sanremese: buone nuove anche dai dati economici. Al netto dei costi –in netta riduzione rispetto alle precedenti edizioni– e dei cachet per direttore artistico, conduttori ed ospiti (circa 16,5 mln€), il cambio di formula apportato da Baglioni ha prodotto ricavi complessivi per 25 milioni di € (quasi tutti da pubblicità e sponsor), più 1 milione dalla vendita dei biglietti, dal ‘televoto‘ e dall’uso del marchio. Quest’ultima voce, forse, andrebbe gestita con maggiore vigore.

Morale della favola: c’è un attivo di 9,5 milioni di €; chissà in America, un fenomeno largamente seguito da oltre 65 anni, come lo avrebbero valorizzato. Quanto ne avrebbero ricavato.

A casa nostra, gli ultimi quattro anni ci hanno dimostrato che, anche un festival, può creare valore, non già emozionale bensì pure economico, al punto da poter staccare un bel dividendo da distribuire. Davvero un eccellente risultato.

Quindi, concludendo: abbiamo un quadro generale sul tipo di investimento; ne conosciamo tipologia, timing e settore di riferimento.

Sappiamo come e dove profittare ed abbiamo anche un benchmark da battere o replicare. Come pure l’investitore tipo a cui rivolgere l’offerta. Inoltre, abbiamo uno storico dell’andamento e, per finire conosciamo anche minimi e massimi di risultati raggiunti, su un lasso di tempo lunghissimo.

Il mosaico, a questo punto, si può definire completato. C’è solo da impacchettare tutte queste informazioni, e confezionarne un contenitore da lanciare sul mercato, per valorizzare il collaudatissimo mainstream canoro, frazionandone la “proprietà” tra il pubblico indistinto. Magari anche sotto forma di PIR? Boh, chissà!

Un’ultima cosa e poi concludo: va da sé che, lo stesso (fanta)ragionamento elaborato su l’ipotesi del festival in Borsa, è applicabile a tanti altri programmi ad elevato potenziale di pubblico ed ascolti; altro buon “Made in Italy” per ingrossare genuinamente il PIL nazionale. Domanda: tutti pronti anche per “don Matteo”?

Il Matteo prete, però. Non l’altro!